Вниманию читателей блога предлагается перевод второй части статьи астролога и психотерапевта Гленна Перри, посвященной становлению психологической астрологии. Фактически данный отрывок является частью книги Перри «Картография душевного ландшафта» (2012). На русском языке публикуется впервые. С переводом первой части статьи можно ознакомиться по соответствующей ссылке.

Истинное рождение психологической астрологии

В 1930-х годах Дэйн Радьяр начал по-новому формулировать понятия современной астрологии в терминах аналитической психологии Юнга. В особенности он сфокусировался на идее Юнга о том, что психика — это пребывающее в равновесии динамическое соединение противоположных сил, и что она, в сущности, замотивирована эволюционировать в направлении психической целостности — процесс, который Юнг назвал индивидуацией.

Юнг полагал, что процесс трансформации личности является врожденным или телеологически мотивированным1. С этой точки зрения, личность является не просто продуктом внешних сил, но целенаправленно устремленной к конечной цели — самореализации. По мере того как человек учится на собственном опыте, архетипическая структура его психики становится все более дифференцированной, интегрированной и целостной.

Радьяр (1936) увидел, что эти идеи легко адаптируются применительно к астрологии, ведь натальная карта также является динамическим соединением уравновешивающих друг друга противоположных сил (знаков). И различные стороны астрологии с ее мириадом аспектов и взаимосвязей являются символом архетипических сил, пытающихся преобразовать себя в единое целое. Радьяр осознал, что процесс индивидуации неявно подразумевается в каждом гороскопе.

К 1960-м годам проект Радьяра по переформулированию астрологии получил новый импульс от гуманистического движения в психологии. Гуманистическая психология, родившаяся благодаря трудам Абрахама Маслоу, Карла Роджерса, Ролло Мэя и других, возникла в ответ на мрачный пессимизм, присущий фрейдовскому психоаналитическому взгляду, и роботизированную концепцию человеческого потенциала, подразумеваемую бихевиоризмом. И психоанализ, и бихевиоризм являлись детерминистскими концепциями в том смысле, что они рассматривали личность как следствие внешних по отношению к самому человеку причин — генетики, родителей, условий окружающей среды и т.д. Гуманистические психологи противостояли этой тенденции, разрабатывая модели, которые признавали бы очевидную целенаправленность человеческого существования и его стремление к росту.

Вместо того, чтобы рассматривать человека пойманным в ловушку бесконечной борьбы между инстинктивными влечениями и сдерживающим влиянием общества (психоанализ) или же дробить личность на множество обусловленных поведений, как это выглядит с внешней точки зрения (бихевиоризм), гуманисты стали рассматривать личность как единый организм, состоящий из автономных побуждений и функций, которые могут быть дифференцированы друг от друга и интегрированы в функциональное целое, которое больше, чем сумма составляющих его частей.

Гуманистические психологи бросили вызов теории Фрейда, утверждая, что инстинктивные побуждения являются не опасными силами, исходящими из первобытного Оно2, а здоровыми побуждениями, которые следует ценить и которым можно доверять. Человек при этом стал восприниматься как творческий, самоактуализирующийся и самоопределенный организм, способный принимать ответственные решения и прогрессивно развиваться в сторону идеального состояния. В отличие от бихевиористов, игнорировавших внутренний мир сознания, гуманисты подчеркивали главенствующую роль субъективного элемента.

В то время как бихевиористы утверждали, что поведение было обусловлено исключительно внешними причинами, гуманистические психологи сосредоточились на значении интенциональности3 как внутренней причины поведения. В то время как бихевиористы интересовались тем, как можно манипулировать поведением и контролировать его, гуманисты подчеркивали способность человека к личной свободе и выбору. В целом, для гуманистического психолога центральное значение имеет не внешняя среда, а внутренний мир человека — его восприятие, ценности, мысли, убеждения, установки, ожидания, потребности, чувства и ощущения.

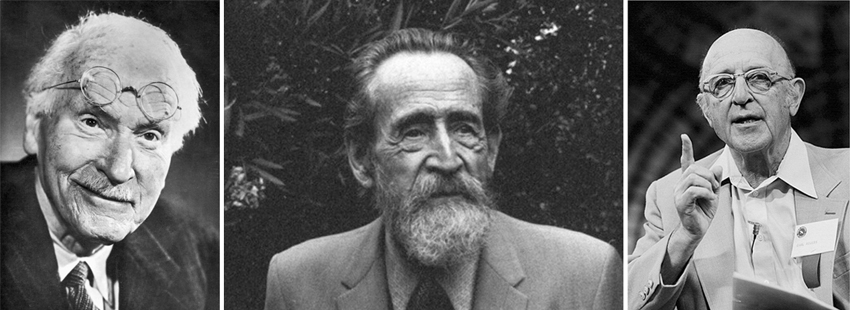

Карл Юнг, Дэйн Радьяр и Карл Роджерс.

Радьяр стал первым, кто понял, как астрология и гуманистическая психология хорошо дополняют друг друга. Радикс, по сути, может быть использован в качестве инструмента для составления карты сложного внутреннего мира, который начали исследовать гуманисты. Подобно тому, как гуманистическая психология стала ответом на детерминизм, присущий психоанализу и бихевиоризму, гуманистическая астрология являлась ответом на детерминизм, присущий традиционной, событийно-ориентированной астрологии.

Позаимствовав идеи Карла Роджера (1951) из «Клиенто-центрированной терапии»4, Радьяр (1972) разработал личностно-ориентированную астрологию. Радьяра интересовало не столько то, как работает астрология, сколько то, как ее можно использовать для содействия процессу самоактуализации. Настоящий вопрос заключался в следующем: учитывая, что астрология работает, каково ее правильное использование?

В 1969 году Радьяр основал «Международный комитет гуманистической астрологии» и заявил, что астрология является или должна являться, прежде всего, методикой понимания человеческой природы. Он осудил присущий предсказательной астрологии детерминизм и вместо этого сосредоточился на потенциале астрологии как символического языка. Вместо того чтобы рассматривать планеты как проводники физического влияния, Радьяр рассматривал их как символы человеческих функций.

В качестве психологического языка и диагностического инструмента астрология может служить руководством к интеграции и трансформации личности. Подход Радьяра являлся «личностно-ориентированным» в том смысле, что каждая карта рождения была уникальной; гороскоп представляет собой общий потенциал личности, в котором ни одна планета не является «хорошей» или «плохой», а каждый элемент — часть органического целого. В рамках данного подхода события интерпретируются не как изолированные случаи с благоприятными или неблагоприятными последствиями, а как целенаправленные, специфические для каждой фазы проявления циклов развития. Событие получает свое значение от той стадии, что оно представляет в данном планетарном цикле, и вносит свой вклад в процесс непрерывного роста, неизбежно ведущего к самореализации.

Jung C. (1955). Synchronicity: An acausal connecting principle. In C. Jung & W. Pauli, The Interpretation of nature and psyche (pp. 1-146). New York: Pantheon.

1 Телеология — философское учение об объяснении развития в мире с помощью конечных, целевых причин. Телеология в своих разных видах имеет место в стоицизме, неоплатонизме, концепции предустановленной гармонии Лейбница, учении о «мировой душе» Шеллинга, объективном идеализме Гегеля, неокантианстве, неотомизме, персонализме и т.д.

2 Оно, иногда Ид — в психоанализе является одной из структур, описанных Фрейдом. Являет собой бессознательную часть психики, совокупность инстинктивных влечений. Фрейд в своих работах подчеркивает, что Оно — «тёмная, недоступная часть нашей личности. Люди подходят к Оно через аналогии: называют его хаосом, бурлящим котлом возбуждений».

3 Интенциональность — многозначный термин. В схоластике — смысловая направленность духовного познания; в психологии — целенаправленность, а также состояние внутренней сосредоточенности человека на внешних событиях.

4 «Клиенто-центрированная терапия» — книга психолога Карла Роджерса (1902—1987), изданная в 1951 году. Центральную гипотезу клиент-центрированной психотерапии Роджерс сформулировал так: «Каждый из нас имеет в себе самом обширные ресурсы для понимания собственной сущности, для изменения собственной Я-концепции, установок, отношения к себе и поведения». Но для того, чтобы эти ресурсы лучше высвобождались, необходимо создать условия. «Человек может научиться использовать эти ресурсы, только оказавшись в условиях особых, поддерживающих, фасилитирующих взаимоотношений». Эти установки Роджерс обозначает как «операционную философию терапевта» и как «путь контакта с клиентом». Он точно и выразительно сформулировал свою концепцию психотерапии в форме шести «необходимых и достаточных условий для развития личности посредством психотерапии», подчёркивая значение базового терапевтического отношения. Это стимулировало исследования в области психотерапии и оказало значительное влияние на понимание психотерапии в целом.

Источник: https://aaperry.com/the-birth-of-psychological-astrology/